新型金属茂基配合物液流电池分子设计

近日,由德州大学奥斯汀分校余桂华(点击查看介绍)教授带领的团队报道了一种新型有机液流电池。不同于常规的基于金属离子氧化还原反应的水系液流电池,该有机液流电池采用了基于金属茂基配合物的氧化还原电对同时作为正极和负极的活性物质,并且通过分子工程的方法对电化学活性物质进行了性质调控。余桂华教授课题组专注于从化学的角度来设计锂基液流电池,综合有机化学、物理化学、和材料科学的跨学科研究,包括通过有机合成对活性物质的物理、化学性能进行优化,结合分子水平的电化学反应机理和反应动力学研究,辅以理论计算模拟,发展了一系列新型水系、有机体系液流电池,为下一代大规模储能材料的开发开创了一些新的方法,并对氧化还原反应电对的分子设计提供了一些理念。

有别于传统的燃料电池(活性物质与电极的分离)和电化学电池(电化学可逆性),液流电池同时具有可大规模化的电活性物质储液罐和可逆的充放电循环性,综合了能量转换和能量存储的优势,且具有广泛的能量/功率调节自由度和可扩展性,被视为大规模储能的理想技术。但是液流电池的广泛利用还受限于各方面的因素,包括工作电压(< 1.5 V),基于重金属的活性物质的资源和环境方面的问题,强酸性电解液的安全隐患和对储液罐的腐蚀等等。

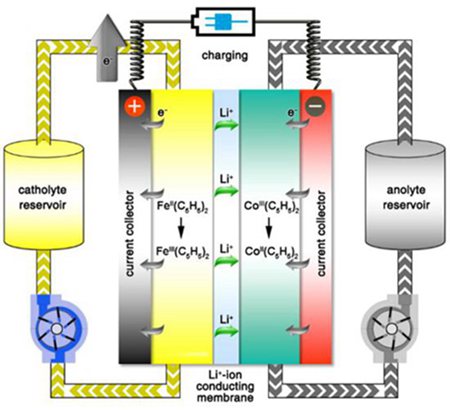

为了解决这些问题,余桂华教授的团队开创性地研究了一系列基于有机化合物和金属有机化合物的新型绿色液流电池,率先报道了二茂铁作为正极活性材料的非水系液流电池(Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 11036),和醌类化合物作为正极的组合液流电池(Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 4772)。在这些工作的基础上,余桂华教授进一步系统地研究了一系列金属茂基配合物的电子结构和电化学特性,并且通过理性的溶剂筛选和分子筛选,采用二茂铁作为正极材料和二茂钴作为负极材料,开发了全部基于金属茂基配合物的新型非水系液流电池。由于其稳定的分子结构和外层电子转移过程机理,金属茂基配合物具有比传统活性物质高若干数量级的反应动力学常数,而且溶解度在普通的醚类电解液中可以达到1.5 M,电池性能测试结果也证明了稳定的循环性和几乎100%的库伦效率。进一步的研究发现,作为正极的二茂铁的电位可以通过功能化吸电子基团的方法进一步提高,而作为负极的二茂钴的电位可以通过增加给电子基团的方法来降低。经过系统的分子工程和结构优化,该全部基于金属茂基配合物的新型非水系液流电池的工作电压可以稳定在2.1 V,在大浓度下也具有稳定的充放电曲线和电池极化曲线,展现出了较稳定的性能和潜力,为下一代可持续性绿色液流电池的分子结构设计提供了新的思路。

这一成果近期发表在英国皇家化学会旗下的《Energy & Environmental Science》上,并被选为封面文章,第一作者为德州大学材料科学与工程专业的博士生丁煜,通讯作者为余桂华教授,合作作者为John Goodenough教授。绿色储能器件是能源存储方向重要和活跃的领域之一,余桂华教授课题组利用理论和实验结合的方法,跨学科合作研究的优势,在该领域取得了一系列的前沿研究成果。基于上述一系列工作基础,余桂华教授应邀在顶级化学综述《Chemical Society Review》上发表了相关综述(Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 7968),对该领域做了总结与展望。

参考文献:

1) Y. Ding, Y. Zhao, Y. Li, J. Goodenough, G. Yu, “A high-performance all-metallocene-based, non-aqueous redox flow battery”, Energy Environ. Sci., 2017, 10, 491

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

2) Y. Zhao, Y. Ding, Y. Li, L. Peng, H. R. Byon, J. B. Goodenough, G. Yu, "A Chemistry and Material Perspective on Lithium Redox Flow Batteries Towards High-density Electrical Energy Storage", Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 7968

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

3) Y. Ding, G. Yu, "A Bio-Inspired, Heavy-Metal-Free, Dual-Electrolyte Liquid Battery towards Sustainable Energy Storage", Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 4772

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

4) Y. Zhao, Y. Ding, J. Song, G. Li, G. Dong, J. B. Goodenough, G. Yu, "Sustainable Electrical Energy Storage through the Ferrocene/Ferrocenium Redox Reaction in Aprotic Electrolyte", Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 11036

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

导师介绍

余桂华

http://www.x-mol.com/university/faculty/37838

课题组